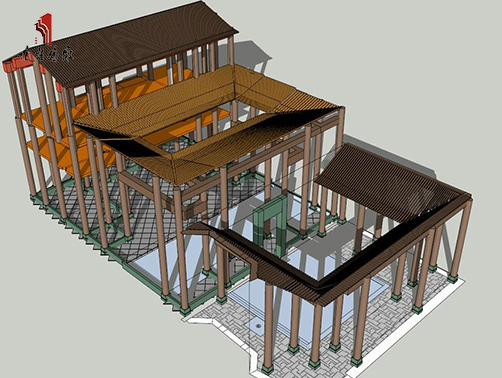

古建构架

古建构架

柱梁构架在唐、宋、元为富有机能者,至明、清而成单调少趣之组合,在柱之分配上,大多每缝均立柱,鲜有抽减少地面之阻碍而求得更大之活动面积者。梁之断面,日趋近正方形,清式以宽与高为五与六之比为定则,在力学上殊不合理。梁架与柱之间,大多直接卯合,将斗拱部分减去,而将各架柏亦直接置于梁头,结构简单化,可谓为进步。明栿、草栿之别,至明、清亦不复存在,无论在其平阖之上、下,均做法相同。月梁偶只见于江南,官式则例已不复见此名称矣。

平梁之上,唐以前只立叉手承博,宋、元立侏儒柱,辅以叉手,明清以后,叉手已绝,而脊博之重,遂改用侏儒柱直接承托。

举折之制,至清代而成举架,盖宋代先定举高而各架折下,至清代则例则先由檐步按五举、六举、七举、九举递加,故脊博之高,由各架递举而得之偶然结果,其基本观念,亦与前代迥异也。

下一篇:走进四合院